膝の内側が痛いのはなぜ・治療法は? もしかしたら変形性膝関節症かも

もくじ

膝の内側が痛いのは変形性膝関節症かも

変形性膝関節症は、関節を構成する軟骨が変性、摩耗してしまう疾患で、特徴的なのは膝関節の内側の痛みです。

加齢によって次第に骨が摩耗し、骨棘(こつきょく)という骨のトゲができたり、関節の変形と適合性不良などを起こすことがあります。

主な症状は、立ち上がる時や歩き始めなど動作を始める時に膝が痛みます。

その他、しゃがむ動作や階段を降りるときにも痛みを感じることもあります。

押すと刺すような強い痛みが生じます。

膝の裏やお皿の周りが痛くなることや、関節内に水がたまることもあります。

また、痛みと変形により膝がピント伸び切らない、正座ができないなどの症状もあります。

放置すると痛みのため、歩行距離が短くなり筋力を低下させます。

進行すると慢性的な日常生活動作の障害、生活の質の低下につながり、将来、寝たきりになる可能性もあり、関節症は要介護の原因疾患の第5位になっています。

また、加齢に加え膝の使い過ぎも大きな要因で、膝関節周りの骨折や靭帯、半月板損傷などの外傷歴、関節リウマチ、腫瘍や感染が原因になることもあります。

変形性膝関節症の治療法

変形性膝関節症の治療法には、保存療法と手術療法があります。

保存療法

保存療法は、肥満があれば減量するなど生活環境の改善、正座から椅子に座るなど和式から洋式への生活スタイルへの変更、大腿部の筋力増強訓練などのリハビリがあります。

また、痛み止めの内服や湿布などの外用薬、ヒアルロン酸の関節内注射などの薬物療法もあり、これらを組み合わせて治療します。

手術療法

手術療法は保存療法で効果がない場合に行われ、主に高位脛骨骨切り術と人工関節置換術の2つがあります。

関節の変形の程度、年齢、生活スタイルなどに応じて術式を選択します。

高位脛骨骨切り術とはどんな術式?

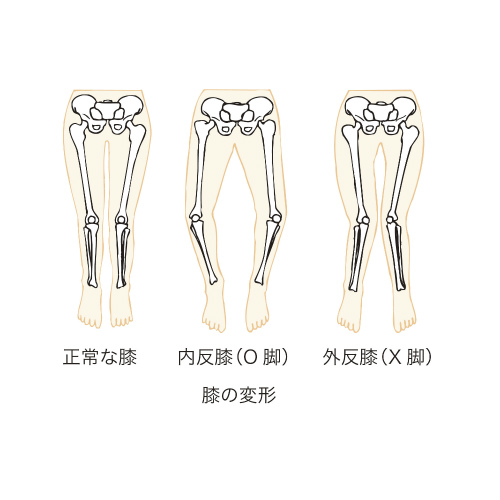

日本人に多い変形性関節症はO脚変形がほとんどで、O脚は体重を支える軸が膝関節の内側を通過するため、膝関節の内側の軟骨が削れ痛みが出ます。

この内側を通過する体重を支える軸を、軟骨が正常な外側に移す手術が高位脛骨骨切り術で、脛骨という脛の骨を切り、O脚をX脚気味に変え、金属の板とネジで骨を固定する術式です。

40歳代から50歳代の比較的若い人に適用されますが、外側の軟骨や半月板が傷んでいなければ、60歳以上の人でも適用されることがあり、

最近では材料の進歩と術式の簡略化によって手術件数が増えているそうです。

人工関節置換術とは異なり自分の骨をのこせますが、術後2週間は荷重制限や骨切り部の骨癒合不全などが危惧され、人工関節置換術より日常生活に復帰するのに時間がかかってしまいます。

人工関節置換術とはどんな術式?

人工関節置換術は、大腿骨、脛骨、膝蓋骨(しつがいこつ:膝のお皿)の傷んだ軟骨と骨を切除し、金属や高分子ポリエチレンの人工物に置換する術式で、高位脛骨骨切り術適用外の人に行います。

膝関節の内側と外側の両方に変形がある場合や、膝蓋骨にも変形がある場合、関節が固くなって伸びない膝、曲がらない膝などの、高位脛骨骨切り術では十分な効果が得られない場合に行われます。

人工関節の耐久年数と平均寿命の関係から、原則65歳以上の人が対象で、術後から全体重をかけて歩くことができます。

また、O脚が矯正されるので整容的に優れていますが、細菌感染(発生頻度は約1%程度)や人工関節と骨の緩みによる再手術の可能性があります。

変形性膝関節症の予防法

膝への負担をかけないように生活することを心がけるだけでも、変形性膝関節症はかなり防ぐことができます。

正座は避け椅子や洋式トイレを使うなど、日常生活で膝に負担をかけないように心がけましょう。

重い荷物を持って長時間歩行するっことは厳禁です。

外出するときはクッション性のある靴底のスニーカーなどを使いましょう。

水中ウォーキングやエアロバイクなどの運動で、膝周りの筋肉(大腿四頭筋など)を鍛えましょう。

膝に痛みを感じたら時は、整形外科を受診して適切に治療を始めましょう。

適切に治療することで、お年寄りでも膝の痛みがなくなり、旅行などにも出かけられるので、老後の生活を楽しく過ごすためにも、膝に痛みを感じたら早めに専門医に相談しましょう。

プロフィール

プロフィール