パーキンソン症候群とパーキンソン病|違う病気なの原因や症状は?

もくじ

パーキンソン病の原因

厚生労働省指定難病であるパーキンソン病の有病率は、人口10万人当たり100~150人だそうです。

50~60代から発病する人が増え高齢になるほど発病率が高くなり、80代では200人当たり1人ともいわれています。

世界的には男性が多く発病するそうですが、日本では女性の方が多いそうですよ。

かつては単なる老化や脳梗塞の後遺症ではないかなどと考えられていたものも、診断技術の向上などで明確に診断できるようになったそうです。

しかし、未だにはっきりとした原因はわかっていませんが、脳内の「黒質」という部分の神経細胞が減ることで、神経伝達物質の「ドパミン」が不足して発生することはわかっています。

ドーパミン神経が減少する理由はわかっていませんが、遺伝的素因、環境素因、加齢要因が関与する可能性があるようです。

パーキンソン病発病初期に出やすい症状

発症初期には、動作緩慢、手足の震えや筋肉のこわばりが出やすく、最も自覚されやすい症状は震えで「安静時振戦」といわれ、体の力を抜いた時に1秒間に4~6回ぐらい規則正しい速さで震えます。

また、無意識のうちに筋肉がこわばってうまく力を抜くことができなくなり、他の人が腕や足を動かそうとするとガクガクと抵抗を感じます。

さらに

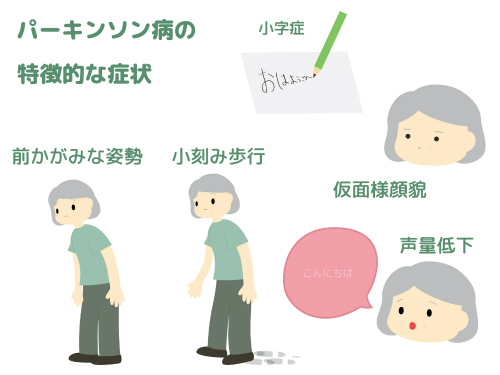

・動作が緩慢になる

・表情が乏しくなる

・まばたきが少なくなる

・姿勢を保てず転びやすくなる

などの運動症状があります。

運動症状以外にも、自律神経が傷害されることによる非運動症状もあります。

便秘や頻尿、多量の発汗や冷え、むくみ、臭いの障害、腰痛や立ちくらみなどもパーキンソン病の可能性があります。

さらにうつや幻覚、認知機能障害や睡眠障害なども起きることがあります。

パーキンソン症候群の症状と原因

パーキンソン症候群は、パーキンソン症のような症状を起こす病気の総称で、脳卒中の後遺症など脳血管障害や正常圧水頭症,脳腫瘍,脳炎,脳外傷などが原因で起こります。

また、精神神経用薬や血圧降下剤、消化管潰瘍薬などの薬の副作用で起こることもあります。

その他に原因は不明ですが、神経細胞の変性によって両手を伸ばしたときに手が細かく震える、首が細かく震える、声が震える「本態性振戦」があり、パーキンソン病と間違われるケースが多いです。

パーキンソン症の治療とリハビリ

治療の基本は、薬を使って病状をコントロールする薬物療法とリハビリなどの運動療法になります。

薬物療法

薬物療法は「ドパミン補充療法」と呼ばれる薬物療法を行います。

脳内でドパミンに変わる「レボドパ配合薬」、ドパミンと同じような働きをする「ドパミンアゴニスト」が主に使われます。

運動療法

運動療法は、心身の機能維持や向上に効果的です。

血流が良くなることで脳が活性化し、神経伝達物質もバランス良く放出されます。

発声訓練は言葉を明確にするだけでなく、嚥下機能も改善されます。

カラオケやコーラスなどのサークル活動も、発声訓練になるので参加して楽しんでリハビリしてみてください。

パーキンソン症候群の治療

パーキンソン症の治療では不足しているドパミンを補う薬物療法を行いますが、パーキンソン症候群には効果があまりありません。

そのため原因に応じて対処する必要があります。

薬剤によるパーキンソン症候群の場合は、原因薬剤の中止・減量を行う。

脳血管障害性によるパーキンソン症候群の場合は、生活習慣や食生活を見直し脳梗塞や脳出血の再発予防を行う。

また、残された運動機能を回復させることを目的としたリハビリを行う。

など原因に応じた治療を行います。

プロフィール

プロフィール