副鼻腔炎の治療って痛いの?原因はなに・治療方法や再発予防法とは

もくじ

副鼻腔炎とは

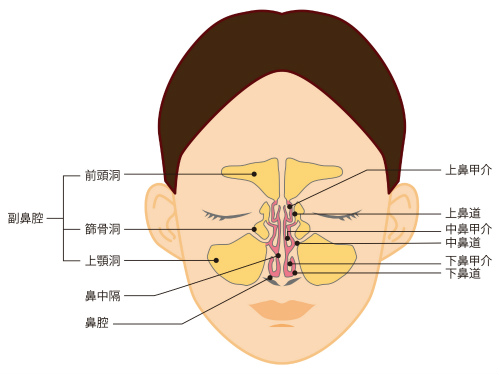

副鼻腔とは、鼻の穴(鼻腔)の周囲にある「上顎洞(じょうがくどう)」「篩骨洞(しこつどう)」「前頭洞(ぜんとうどう)」「蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)」の4対の小さな空洞のことです。

この副鼻腔の粘膜が何らかの原因で炎症を起こすのが副鼻腔炎で、急性と慢性の副鼻腔炎に分けられます。

急性副鼻腔炎

ウイルスや細菌の感染によって副鼻腔に炎症を起こすもので、通常2週間程度で治ります。

慢性副鼻腔炎

急性副鼻腔炎が3ヶ月以上続くと慢性副鼻腔炎と診断されます。

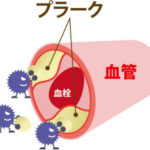

また、炎症によって副鼻腔と鼻腔の間の自然口がふさがれ、膿がたまってしまうため蓄膿症とも呼ばれます。

膿性の鼻汁や鼻詰まりなどが主な症状で、症状がひどくなると頭痛や圧迫感などの顔面の痛み、嗅覚障害を起こすこともあります。

副鼻腔炎の原因

副鼻腔の内部は粘膜で覆われ、粘膜表面の線毛が細菌やウイルスなどの異物を体外へ排出する働きがあります。

風邪などのウイルスや細菌などに感染することで鼻の粘膜に炎症を起こし、副鼻腔にも炎症が起きる急性鼻腔炎を発症します。

急性鼻腔炎が長引くと副鼻腔内の粘膜が腫れて、鼻腔と副鼻腔の間にある自然口がふさがれ、膿を排出できにくくなり放っておくと副鼻腔内に膿がたまり慢性鼻腔炎になってしまいます。

また、虫歯や歯根部の炎症が原因で発症する場合もあり、上顎洞が炎症することが多いため「歯性上顎洞炎」と呼ばれています。

その他にも真菌(カビ)が原因で発症する「副鼻腔真菌症」もあります。

副鼻腔炎の治療って痛いの?

副鼻腔炎の治療は薬物療法が基本で、少量の抗生物質を長期にわたって投与する治療方法が効果的だそうです。

通常は、抗菌薬として使用する量の半分を3ヶ月を目安に、肝機能障害などの副作用に注意しながら使用するそうです。

ただし、真菌性の場合は抗生物質の効果はないそうで、薬物療法で効果がない場合は手術が検討されます。

昔の手術は、歯茎をはいで副鼻腔の粘膜をすべて取り除く痛いものでしたが、現在の手術は経鼻内視鏡を使って行われることがほとんどで、鼻の穴から硬性内視鏡を挿入してポリープや炎症を起こしている粘膜を除去したり、副鼻腔に通じる穴を広げたりして処置します。

厚生労働省指定難病

2000年以降、好酸球性副鼻腔炎が急速に増加しているそうです。

白血球の一種の好酸球が、何らかの原因で増加し、副鼻腔の粘膜に集まり炎症を引き起こす病気で、手術してもすぐに再発可能性が高く厚生労働省の指定難病になっています。

30代以降に多く、両側の鼻の中にたくさんの鼻茸(ポリープ)ができやすく、嗅粘膜に炎症を起こすので嗅覚障害を伴い、気管支喘息を併発することも多いそうです。

細菌などが原因ではないので、抗菌薬による治療は効果がありません。

好酸球の働きを抑制するステロイド薬による治療が有効で、鼻噴霧用ステロイドの局所点鼻や副腎皮質ステロイドの内服などを行います。

気管支喘息を啓発している場合は、アレルギー性鼻炎の治療にも使うロイコトリエン拮抗薬を併用します。

再発や慢性化の予防

鼻水や鼻づまりを放置している場合も多いと思いますが、鼻詰まりはニオイがわかりづらくなり味覚にも影響します。

また、口呼吸になりがちなのでノドからの感染症のリスクも高くなります。

副鼻腔炎の再発や慢性化を予防するためには、こまめに鼻をかみ鼻腔にウイルスや細菌などをためないように、鼻を清潔に保ちましょう。

粘りが強くて鼻を噛み切れない場合は、鼻洗浄をして取り除くことで、鼻の粘膜の機能を回復させることで、鼻詰まりも改善されます。

副鼻腔炎が慢性化すると、睡眠の質や集中力が低下するなど、日常生活に悪影響を及ぼすだけでなく、治療期間も長くなってしまうので、早めに専門医の診断を受けましょう。

プロフィール

プロフィール